| FILE.04 各スイッチのイルミ球青色LED化 |

|

ヤフオクを眺めていたら、フォグランプや光軸調整のスイッチのイルミ球を青色にしたものが出てました。 ネットで色々探し回ってやっと扱っているサイトを発見。 早速青色化にチャレンジしてみました。 なお、参考にしたのは以下のサイトさんです。 とても詳しく説明されているのでリンクさせていただきました。 |

|

|

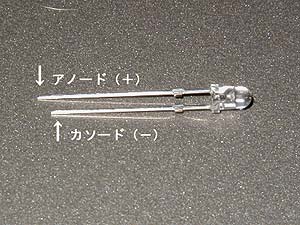

まずLEDの基本から。 普通の電球と違ってLEDには向きがあります。 +側がアノード、−側がカソードと言い、普通足の長い方がアノード側です。

今回使用するのは直径3.0mmの青色LEDです。 |

|

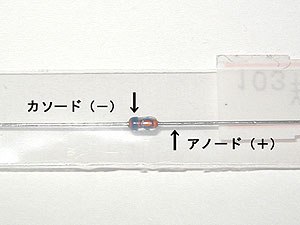

今回使用するLEDはせいぜい3〜4V程度のモノで、車の電源の12Vを繋ぐとすぐ切れてしまいます。 この差を吸収するために、定電流ダイオード(CRD)を使用します。 CRDにも向きがあり、線が入っている方がカソードになります。

今回は15mAのCRDを使用しましたが、予想以上に明るかったので10mAでも良かったかもしれません。 |

|

LEDにCRDをハンダ付けする必要があるので、ハンダごてとハンダが必要になります。 ハンダを付きやすくするためのペーストなどもあったほうがいいかもしれません。

LEDのアノード側の足を切り、LEDのアノード側とCRDのカソード側を繋ぐようにハンダ付けします。

あまり長くこてで熱を加えると素子が死ぬ可能性があるので、私は写真のようにLEDとCRDを放熱用のクリップに挟んでおいてハンダ付けしました。 |

|

LEDとCRDが繋がりました。 これを必要な個数分作成します。 フォグランプと霜取りのスイッチはイルミ用とパイロットランプ用がスイッチ1個に付き1つずつ、HIDレベライザは1つ必要なので、合計で5個必要になります。 私は、パイロット側はそのままでイルミのみ青色化したので3セット作成しました。 |

|

車からスイッチが付いているパネルを取り外し、さらにパネルからそれぞれのスイッチを取り外します。 パネルの取り外しはこちらのサイトがとても参考になります。 とても詳しく説明されているのでリンクさせていただきました。 写真はフォグランプのスイッチですが、霜取りのスイッチも同じです。 丸い部品が電球で、ドライバーでひねると簡単に外すことが出来ます |

|

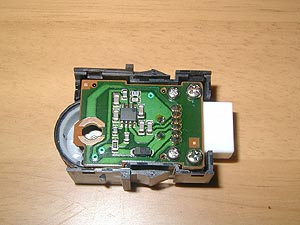

こちらはHIDレベライザーの調整スイッチです。 オン/オフ制御ではないので、イルミ用が1つだけ付いてます。 写真は既に電球を取り外した後です。 |

|

外したイルミ球を分解します。 プラスチック製のソケットの溝に沿ってに電極の足が巻かれているので、これをほどくとイルミ球が外れます。 |

|

取り外したイルミ球の代わりに、ソケットにLED+CRDを取り付けます。 LEDの光は直進するため、LEDの頭がスイッチ側を向くように90度曲げる必要があります。 曲げ方向が決まったら、ホットボンドなどでショートしそうな部分は絶縁したほうが良いと思います。 ソケットにLEDを取り付けた状態の写真がなかったので、そのうち追加しときます(^^; |

|

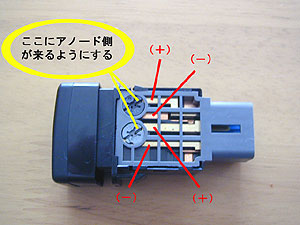

フォグ、霜取りスイッチの+、−の極性は写真のようになっています。 これをふまえてLEDの向きとソケットを入れた時の接点位置を確認してください。 |

|

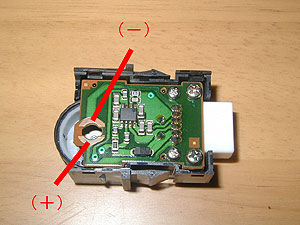

HIDレベライザーの+、−の極性は写真のようになっています。 |